こんにちは、ギタークラフトマンの nek です。

「きれいなギターは、きれいな製図から 」できるもの。

だからDIYでギターを自作する際には必ず「製図」が必要になります。

パソコンでも製図が書けてしまうこの時代ですが、パソコンが苦手な人や手書きで書きたいという人もいることでしょう。

そこで今回は手書きでギターの製図を書く方法を紹介しようと思います。

紹介する手順は筆者が何度も実践しているものなので、安心して取り組める内容となっております。

「製図の書き方がわからない!」という悩みは、この記事ですぐに解決できるので、ぜひご活用ください。

ここではエレキギターの製図の書き方の手順や抑えるべきポイント、注意点などをわかりやすく紹介していきます。

製図用紙(A2とA4を1枚ずつ)を用意して、早速書いていきましょう!

ポイントは「正確に・見やすく・丁寧に」です。

スポンサーリンク

ギターの製図の書き方 30の手順で簡単!

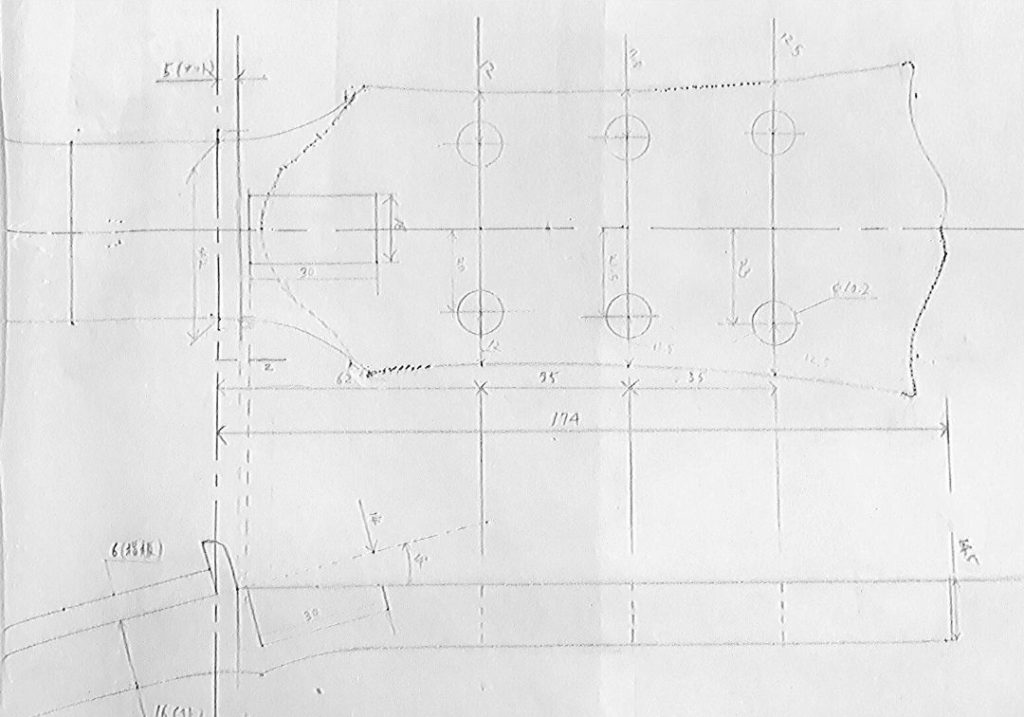

エレキギターの製図は「ボディの正面図・側面図」と「ヘッドの正面図・側面図」で用紙を分けて書きます。

正面図はギターを正面から見るイメージで書くのですが、裏側や内側の見えない部分の情報も透かして見るような感じで書きます。

側面図はギターを半分に割った「断面図」を書くイメージです。

ボディ正面図の書き方 9つ手順

手順1:3本の基準線を書く

まず最初に、ギターの製図で基準となる「センターライン」「12フレットライン」「スケールライン」3つの線を書いてください。それぞれ一点鎖線(ー・ー・ー・ー)で真っ直ぐに書きましょう。

・センターライン:

ギターの中央を示す線です。用紙の端から端まで縦に真っ直ぐに書いてください。

・12フレットライン:

用紙の上の方にセンターラインに対して垂直に書きましょう。12フレットはスケールの真ん中にあるため、12フレットの位置からスケールラインの位置を割り出すことができます。

・スケールライン:

ブリッジサドルの位置の基準となる線です。12フレットラインからそのギターのスケールの半分の数値の位置に、こちらもセンターラインに対して垂直になるように書いてください。

これらは重要な線なので、見やすく、そして消えないようにしたいのでボールペンで書くのがベストです。

手順2:指板を書き込む

12フレットの位置を仮に55mm、指板エンドの幅を56mmとして指板を書きましょう。

手順3:ボディアウトラインを書く

ネックとのジョイント位置を明確にし、そこを基準にボディの外周線を書いてください。

既存モデルがある場合はその正面画像を実寸台でコピーして、それを下に敷しいて書き写しましょう。

既存のモデルがないオリジナルギターの場合は、自在定規や雲形定規を使えばきれいに書けますよ。

手順4:ブリッジを書き込む

スケールラインを基にブリッジのアウトラインや穴の位置などを書きましょう。

手順5:ピックアップの位置を決め、そのザグリを書く

使うピックアップの寸法より一回り大きく書きましょう。

ピッタリでもいいですが、取り付ける際に本体を傷つけてしまうリスクがある他、ボリュームバランスの調整がしにくくなるというデメリットがあります。

手順6:ノブやスイッチの位置を決め、そのザグリを書く

パーツ組み込みのための穴の位置・経、各パーツとの距離、配線が通る穴、裏パネル、ビスの位置なども無理なく収まるか確認しましょう。

サイドジャックを付ける場合はその位置と深さも書きましょう。

手順7:裏パネルやピックガードを書く

ビスを留めるスペースがあることや、パネルがボディのRにかぶってないかなどを確認してください。

手順8:コンター加工やバックカット、ヒール部の形を書く

自在定規や分度器など、曲線をきれいに書ける道具を使うといいでしょう。

手順9:寸法を書き込む

最後にそれぞれの長さや深さ、半径、寸法を書き込みます。

ボディ側面図の書き方 6つの手順

手順1:ボディを書く

正面図のセンターラインの位置から垂直に、断面を書くようなイメージでボディを書いてください。

ボディは長方形を書けばOKです。

手順2:弦高を計算し指板を書く

弦から定数を逆算して指板を書きます。指板接着面からボディトップ面の距離は3mm、定数は9mm(弦高2mm、フレットの高さ1mm、指板厚さ6mm)として計算しましょう。

手順3:ネックの厚みを書く

12フレットの位置のネックの厚みを17mmとして指板と平行に書きます。

手順4:ヒールを書く

正面図のヒールの頂点の位置から側面図のヒールの位置まで垂直に線を伸ばし、側面図のボディバック面をヒールの頂点の位置まで延長してください。

その後、ヒールの頂点とネックの線を分度器などを使ってなめらかに繋げましょう。

手順5:ピックアップザグリ・ボディRなどを書く

余計な線を消して、ピックアップのザグリやボディのR、カット加工などの形を明確にして書きます。

手順6:寸法を書き込む

それぞれの寸法をできるだけ詳しく書いてください。

ザグリの深さ、穴の径なども忘れず書きましょう。

ヘッド正面図の書き方 8つの手順

手順1:2本の基準線を書く

最初に、基準となる「センターライン」と「0フレットライン」を書きます。

0フレットラインとは、ナットの指板側の面、指板とナットの接着面の位置を示す線です。

それぞれボールペンでまっすぐ書きてください。

手順2:ナット厚・指板・1フレットラインを書く

ナットの厚み:

0フレットラインから5mm ヘッド側に厚みを書いてください。

指板幅:

センターラインから左右に21mm(合計42mm)で指板の幅を並行に書きましょう。

1フレットライン:

0フレットラインから37mmの位置でセンターラインに対して垂直に線を引きます。

手順3:ヘッドアウトラインを書く

ボディと同じように、自在定規や雲形定規などの道具を使ってきれいに書きましょう。

手順4:ヘッドとネックをなめらかに繋げる

左右対称になることを意識して、曲線でなめらかに繋げてください。

手順5:ロッドアジャスト部を書く

*トラスロッド調整部がネックエンド側にくる場合はこの手順をスキップしてください。

角度の起点(ナット)から2mmの位置に、縦30mm・横16mmの長方形を書きます。

手順6:ボリュートを書く

*ボリュートが必要ない場合はこの手順をスキップしてください。

ボリュートの頂点がロッドアジャスト部の一番深い部分に来るように、ネックとヘッドをなめらかに繋げた部分(ヘッド側)から、左右対称になめらかに繋げましょう。

手順7:ペグ穴を書く

使うペグポストの経と同じ経で円を書いていきます。

ヘッド外周から11mm~13mmの位置に円の中心が来るようにしないと、実際にペグが回らなかったりするので、しっかり確認してくださいね!

手順8:寸法を書く

最後に、それぞれの寸法を書き込んでいきます。

センターラインからペグ穴の中心までの距離なども書いておくといいですね。

ヘッド側面図の書き方 8つの手順

手順1:ヘッドトップ面を書く

センターラインと平行にトップ面を書き、センターラインに対して垂直にヘッドの先端の位置を書きましょう。

手順2:指板接着面を書く

角度の起点から指板接着面を書きます。

角度はヘッドトップを基準に14°にしておきましょう。

手順3:指板・ナットを書く

指板の厚みは6mmです。指板接着面と平行に線を引きましょう。

0フレットラインと指板接着面の交差点がナットの角になるので、そこを起点に指板接着面に対して垂直にナットを立てます。

手順4:ヘッドの厚みを書く

ヘッドの厚みは14mm~15mmにしましょう。トップ面と平行に書きます。

手順5:ネックの厚みを書く

1フレットの位置で15mmで指板と平行に線を引いてください。

手順6:ロッドアジャスト部を書く

*ヘッドにロッド調整部がない場合はこの手順をスキップ

正面図から位置をそのまま下ろし、指板接着面に対して垂直に深さ14mmの溝を書き込みます。

手順7:ボリュートを書く

*ボリュートが必要ない場合はこの手順をスキップ

ヘッドトップ面に対して垂直に、ロッドアジャスト部の一番深い部分から3mmの位置に点を打ちます。

その点とヘッドバック面、ネックそれぞれを分度器などでなめらかに繋げてください。

手順8:寸法を書き込む

最後にそれぞれの寸法を書き込みます。

ヘッドの角度や溝の深さ、指板やネック、ヘッドの厚みなどを書きましょう。

スポンサーリンク

抑えるべきポイント・注意点

製図する際に抑えてほしいポイントや注意点がいくつかあるので紹介していきます。

- 側面図は正面図と同じ用紙に書いたほうが見やすいので、正面図を書く際は側面図を書き込むスペースとして70mmくらいの余白を残しておく。

- 基準線は正面図・側面図ともに同じ線を参照する。

- 線は必ず一本の線で書く(デッサンのように線を重ねて太い線になると

醜い見にくい)。 - 線を使い分ける(外周線・寸法線は「実線」で、裏側などの隠れ線は「点線」、センターラインなどの基準線は「一点鎖線」、パーツなどは「二点鎖線」)とより見やすい。

- とにかく正確に。線がズレていると間違った寸法・位置でギターを作る事になり、最悪ギターとして成り立たない可能性もあるので注意。

- ジャックを実際に組み込むときに「中の配線系のパーツに当たってジャックが入らない」というトラブルがよく見られるので、製図の段階で寸法や位置をしっかり確認する。

以上が製図するときに気をつけてほしい内容です。

製図はいわばギターの「設計図」であり、実際に作る際の「説明書」のようなものです。

だから「正確に・見やすく・丁寧に」書くのが大切なのです。

これを意識して書けば必ずきれいな 製図ができあがりますよ!

まとめ

ギターの製図は以下の流れで書いていくと簡単に仕上がります。

ボディ正面図:

「センターライン」「12フレットライン」「スケールライン」を基準に指板・ボディ・ブリッジを書き、次にパーツの位置や組み込む際の加工部を書く。そして最後にそれぞれの寸法を書き込む。

ボディ側面図:

ボディの厚みと長さを明確にして指板の位置を計算、ネックの厚みとヒールを書く。そしてパーツ類の組み込み位置と加工する深さなどを書く。最後に寸法を忘れずに書き込む。

ヘッド正面図:

「センターライン」と「0フレットライン」を基準に、ナットや指板、ヘッド外周を書き、必要であればロッドアジャスト部とボリュートの形を決める。そしてペグの位置を決め、最後に寸法を書き込む。

ヘッド側面図:

正面図を参照してヘッドの長さ・厚みを書く。次にネックの角度を決め、指板とナットを書く。そしてネックの厚みを出し、必要であればロッドアジャストとボリュートを書き、最後に寸法を書き込む。

ポイントは定規などの道具を使い、とにかく「正確に・見やすく・丁寧に」書くこと。

そして、実際に作ることを想定して、パーツが他のパーツや本体に接触してトラブルを引き起こさないように、製図の段階でしっかり確認することです。

これらを意識して書けば、必ず立派な製図に仕上げることができ、実際にギターを作る際には重宝するものとなることでしょう。

あなたもこの手順を見ながらギターの製図を書いてみてはいかがですか?

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

それでは、良い音楽ライフを!

スポンサーリンク